Мы рассмотрели сельское население, в том числе недавних крестьян, работавших теперь в области промышленности. Остановимся на так называемых городских сословиях — купцах и мещанах. Южная Украина и в этом отношении имела свои особенности: среди купцов встречались землевладельцы, получившие земли для заселения их вольными людьми, устройства животноводческих заводов, промышленных предприятий и т. д. Что касается мещан, то лишь незначительная их часть проживала в городах, занимаясь ремеслом и торговлей. Подавляющее большинство мещан Новороссии даже в середине XIX в. было связано с сельским хозяйством.

Запись в мещанское звание гарантировала от закрепощения и многих бедствий, грозивших крестьянину. Не удивительно, что это сословие быстро росло за счет различных групп сельского населения, в том числе и беглых крепостных. Последние не могли записаться в мещане легально; поэтому одни из них добывали себе паспорта умерших мещан, принимали их имена и приписывались к мещанским обществам; другим удавалось обзавестись подложными паспортами. За счет таких «мещан» (фактически остававшихся крестьянами) пополнялись ряды свободных арендаторов помещичьих и казенных земель — десятинщиков. Материальный уровень последних был очень различен. Богатый десятинщик располагал своими орудиями труда и собственной тягловой силой, нанимал жнецов, косарей и других сельскохозяйственных рабочих, по всей вероятности, из числа «отходников».

Ведомость 1801 г. содержит следующие сведения относительно числа купцов и мещан: купцы составляли 4224 души м. п. (в том числе 796 душ временно свободных от денежных сборов); мещан было 21812 душ м. п. (из них на льготе 4344). Сверх приведенных цифр значилось 24 человека, записавшихся в купечество «из поселян казенного ведомства», продолжавших платить подати «по крестьянству», и 146 мещан, уплачивавших денежные повинности государственных крестьян.

В ведомости имеются также данные о духовенстве, мусульманском и христианском, которое составляло 11 117 человек, причем подавляющее число приходилось на мусульманское духовенство, жившее в Крыму (8411).

Для полного представления о составе населения края требуются данные также и о числе дворян в Новороссийской губернии, состоявших на государственной службе чиновников, а также о составе регулярных воинских частей и гарнизонов; однако фискальный характер документа исключал наличие такого рода сведений.

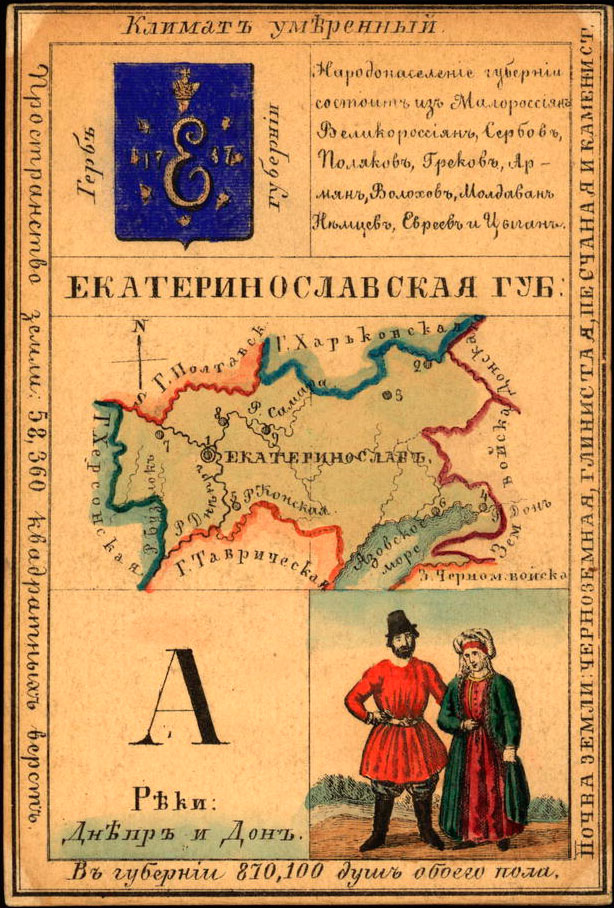

Ведомость не содержит точных данных о национальном составе населения. Нет их и в материалах 5—7-й ревизий. Поэтому попытка В. М. Кабузана и Г. П. Махновой определить численность и удельный вес украинского населения разных губерний, начиная с 1795 г., на основании данных 5-й и последующих ревизий, могла дать только самые общие, приблизительные итоги. Авторам пришлось отнести целые сословные группы по преобладающему признаку к той или иной национальности, а затем суммировать данные по этим группам. Однако если Черноморское казачество еще можно отнести почти целиком к украинской национальности (хотя и на его территории встречались беглые великороссы), то казачество, сформированное при Потемкине из однодворцев, старообрядцев и др., такой однородностью не отличалось. То же самое следует сказать о воинских поселянах, среди которых были, помимо украинцев, русские, армяне, болгары и др. Общий вывод В. М. Кабузана и Г. П. Махновой о подавляющем большинстве украинцев в составе населения Новороссии, впрочем, не вызывает сомнений.

Ведомость 1801 г. не упоминает молдаван, которых было немало на Днестре, Левобережной Украине и даже на Крымском полуострове; как уже отмечалось, она не разграничивает татар и ногайцев. В ней отсутствуют данные о числе евреев, греков, поляков, немцев, цыган и др. В дальнейшем будут приведены цифровые данные об отдельных национальностях за разные годы.

Социальный состав населения края выступает из анализа ведомости 1801 т. достаточно отчетливо. Мелкие сельские производители — подавляющая часть населения края — представляли собой в сословном отношении большую пестроту. Если объединить их по основным, определяющим признакам — по их отношению к земле и к феодальному собственнику на землю (в лице государства или частного землевладельца), то мы получим следующие более крупные социальные группы:

1. Незакрепощенные (лично свободные) крестьяне, жившие:

а) на казенных землях (военизированные поселенцы, государственные крестьяне, мусульмане Крыма и др.), платившие подати или несшие личные повинности в пользу государства;

б) на колонистских землях, платившие подати государству;

в) на помещичьих землях, несшие повинности в пользу помещика на основании договора.

2. Крепостные крестьяне, принадлежавшие помещику или удельному ведомству.

Итак, подавляющую часть сельского населения Южной Украины (93,7%) составляли незакрелощенные крестьяне. Среди них была многочисленная группа «помещичьих подданных». Поскольку она представляла собой своеобразное явление, необычное для других губерний, на ней необходимо подробно остановиться.