Основным самурайским костюмом во время войны, которая охватывала большую часть периода Момояма, был оборонительный доспех. Поскольку это была эпоха, когда характер войны стремительно менялся, менялись также устройство, дизайн и качественные параметры оборонительных доспехов.

Вплоть до XIII в. существовало два вида оборонительного доспеха: ёрой, тяжелый, похожий на коробку, богато орнаментированный доспех, предназначенный для конного самурая, и до-мару, оборонительный доспех пешего воина, который оборачивался вокруг тела и застегивался сбоку. Оба состояли из небольших металлических пластинок, называемых кодзанэ, которые соединялись посредством кожаного ремешка. Образующиеся таким образом пластинчатые полосы покрывались лаком для защиты от ржавчины и сошнуровывались шелковыми лентами, образуя легкую, но устойчивую оборонительную секцию. До-мару вполне мог состоять из одной такой большой секции, раздвоенной юбки (ку-садзури) и поддерживающих всю конструкци ю шнуров , пропускавшихся над плечами.

В течение XIV в. самураи столкнулись с необходимостью защиты передовых постов, а военные действия приобрели такой характер, когда лошади требовались только в качестве транспортного средства, поэтому все начали переходить на более легкие и более удобные оборонительные доспехи, предпочитая их тяжелому и неуклюжему ёрою. Таким образом, до-мару стал одновременно самурайским доспехом, и появилась его разновидность, называемая хара-маки, с разрезом сзади.

В течение XV — начала XVI вв. военные действия начинают приобретать все более затяжной характер, поэтому самураи были вынуждены носить доспехи в течение очень длинных отрезков времени без перерыва. Тогда мастера-оружейники при изготовлении доспехов начинают обращать особое внимание на такое немаловажное качество, как удобство, которое напрямую зависело от более равномерного распределения веса доспеха, поскольку до-мару хотя и был легче ёроя, имел существенный недостаток — вся его тяжесть держалась на плечах. Конфигурация доспеха модифицировалась путем сужения его по направлению к талии, и основной вес теперь ложился на бедра, а не на плечи. Доспех в стиле тати-до снискал широкую популярность в период Момояма.

Затем мастера-оружейники задумались об изменениях в самой конструкции доспеха. Стиль кодзанэ, при котором горизонтальные полосы собирались из множества маленьких пластин, обладал одним серьезным недостатком — каждая пластина имела не менее четырнадцати отверстий, что приводило к ослаблению металла. Также и сама система шнуровки горизонтальных полос, называемая кэбики-одоси, имела несколько недостатков, проявлявшихся на полях сражений. В дождливую погоду шелковая шнуровка впитывала воду, что значительно увеличивало вес доспеха. В зимнее время влажный до-мару замерзал, превращаясь в ледяной каркас, а во время длительных летних походов шнуровка становилась грязной, дурно пахла и привлекала мириады муравьев и блох, что отрицательно сказывалось на здоровье его владельца. Наконец, в обильной шнуровке до (до — общее обозначение корпуса доспеха) застревали наконечники вражеских копий, вместо того, чтобы соскальзывать с пластинок, не причиняя вреда.

Ответом оружейников на вышеуказанные недостатки явилась разработка различных стилей доспеха, которые широко использовались в период Момояма. Во-первых, многочисленные пластинки были заменены цельными полосами, каждая из которых состояла либо из отдельного куска металла, либо из пластинок, только склепанных, а не сошнурованных. Также значительно уменьшилось количество поддерживающих шнуров, что привело к появлению стиля, известного как сугакэ-одоси, когда поддерживающие шнуры располагались попарно, или еще более простого стиля хиси-нуи, когда горизонтальные пластины соединялись посредством перекрестной шнуровки. Кусадзури (короткие пластины) также уменьшились в размере и в новых стилях располагались вокруг талии симметрично с корпусом до , нижняя окружность кусадзури была идентичной верхней окружности до.

Два стиля этого тосэй-гусоку (современного доспеха) назывались нуинобэ-до и могами-до. Нуинобэ-до состоял из двух частей (передней и задней), которые застегивались слева, и горизонтальных пластинок с закругленными верхними краями. Популярной разновидностью являлся могами-до. Это была многопластинчатая конструкция со шнуровкой в стиле сугакэ-одоси, характеризующаяся наличием выступов на краях горизонтальных пластинок. Секции крепились друг с другом посредством шарниров.

Кэбики-одос и не была окончательно забыта и применялась в ограниченном количестве для украшения. Необычными «смешанными» стилям и шнуровкой и отличался дангаэ-до, состоящий наполовину из до, а наполовину — из кэбики и нуинобэ.

Как только в Японии распространяется огнестрельное оружие, перед оружейниками встает очередная задача. В результате, появляется окэгава-до. Этот доспех, отчасти напоминающий европейский, включал цельнометаллический до. Горизонтальные пластины склепывались, а не сошнуровывались, с верхними и нижними пластинами, образуя поверхность, которая, как полагали, могла выдержать прямое попадание аркебузной пули и стрелы. Существовали две основные разновидности доспеха, в зависимости от способа крепления отдельных пластин — горизонтального {ёкохаги-до) или вертикального (татэ-хаги-до). Лучшими татэхаги-до были доспехи, изобретенные Мётин Хисаиэ (1573—161 5 гг.), который жил в Юкиносита, откуда этот стиль заимствовал свое название. Юкиносита-до имел гладкую поверхность без шнуровки, идеально отражающую пули и стрелы. Изготовители доспеха настолько были уверены в его надежности, что позволяли стрелять по ним из аркебуз, дабы покупатели сами могли убедиться в его защитных свойствах. Лучшим подтверждением высокого качества юкиносита-до стало указание Датэ Масамунэ (1566-1636 гг.) изготовить для всей его армии доспехи именно такого типа — единственным отличием между доспехами для высокопоставленных самураев и рядовых асигару была степень их отделки и комплектации.

Одной из разновидностей окэгава-до, также снискавшей широкую популярность, был хотокэ-до. Здесь места стыковок между пластинами были закрыты или полностью исключены за счет использования одной большой пластины, образующей совершенно гладкую, округлую поверхность.

Гладкая поверхность хотокэ-до служила отличным местом приложения художественных способностей оружейника, декорировавшего ее рисунками или чеканкой.

Последняя (утидаси-до) выполнялась с необходимой осторожностью , так как чеканка приводила к ослаблению металлических компонентов доспеха, о чем свидетельствует горделивая надпись на сохранившемся экземпляре доспеха, датируемом 1681 г: «не из тонкого металла.. . тщательно сработанный с применением божественного способа ковки против стрел и пуль, которые его не пробьют. Вот почему он является сокровищем для храбрых воинов из самурайского клана».

Период Момояма характеризовался укреплением торговых связей с Европой. Особенно оживленная торговля велась с португальцами, и не удивительно, что ввозимый в Японию европейский доспех приобретал черты японских стилей. Медиальное ребро европейского доспеха вдохновило японцев на создание хатомунэ-до, или до с «голубиной грудью». Некоторые образцы японского доспеха включали в себя детали настоящего европейского оборонительного костюма или настолько хорошо копировали их, что совершенно от них не отличались. Так, острогрудая испанская кираса могла комплектоваться с кусадзури, а сопровождающий ее шлем морион дополнялся элементами защиты шеи и навершием довольно оригинальной формы.

Весьма необычно выглядели доспехи, выполненные на основе хотокэ-до (состоящего из задней и передней пластин) в виде обнаженного человеческого торса с выпирающими ребрами и дряблой грудью горного отшельника.

Доспех периода Момояма выглядел не менее красочно , чем древние доспехи, главным образом благодаря цветной шнуровке в стиле кэбики-одоси. Сам доспех обычно покрывался черным или коричневым лаком и отделывался железом красноватого цвета (образующегося в результате контролируемого процесса коррозии).

Реже использовался лак красного и желтого цвета. Последний применялся главным образом для отделки доспехов самурайского клана Ии, которые предпочитали яркие, кирпично-красные цвета с глубокой, насыщенно й лакировкой. Шнуровка зачастую была темно-синего или василькового цвета, иногда она дополнялась разноцветной шнуровкой по белому в крайних рядах шеврона и называлась такая шнуровка «нитью дятла». Отделанный красным лаком доспех мог иметь шнуровку цвета охры и золота с белым.

Оборонительный доспех периода Момояма был, таким образом, очень практичным. Он бьл надежным, легким и несложным по устройству; можно сказать, что в период Момояма мастерство оружейников достигло своего апогея в деле обеспечения самураев оборонительными доспехами, позволявшими им двигаться совершенно свободно и максимально защищавшим и их от пули, клинка и стрелы.

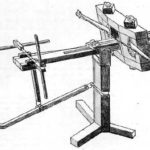

Оборонительный костюм самурая состоял из защиты туловища (до и кусадзури, описанных выше) и ряда других элементов , обеспечивающих защиту других частей тела. Все вместе они составляли оборонительный комплект, который, где это было возможно, отличался единством стиля и цвета всех его отдельных компонентов.

1. Датэ Масамунэ, осада замка Осака, 1615 г.

Датэ Масамунэ (1566-1636), у которого был поврежден левый глаз, показан здесь в доспехе юкиносита-до — доспехи этого стиля носили все его подданные. На большом сасимоно изображено восходящее солнце.

2. Ии Наотака, осада замка Осака, 1615 г.

Ии Наотака (1590-1659), который также сражался при Осака, экипировал свою армию, вплоть до самого последнего асигару, в доспехи красного цвета. Сам он облачен в доспех дангаэ-до и дзунари-кабуто, украшенный большими золотыми кавагата. На заднем плане видна башня осажденного замка Осака.